허위·과장 광고 의료기관 시정 조치에도 여전…‘의료광고 사전심의 입법화’ 주장 힘 얻어

최근 소비자에게 책임을 미루는 듯한 비만센터 광고 전단지가 온라인 상에서 주목을 받으면서 병원 및 의료센터가 내보내는 허위‧과장 광고들을 사전심의 해야 한다는 지적이 제기되고 있다. 정부 시정명령 이후에도 과장 의료광고가 횡행하면서 소비자들 피해만 커져가는 추세다. 국회에서는 의료광고 사전심의 재도입을 위한 법안 심사가 이뤄지고 있다.

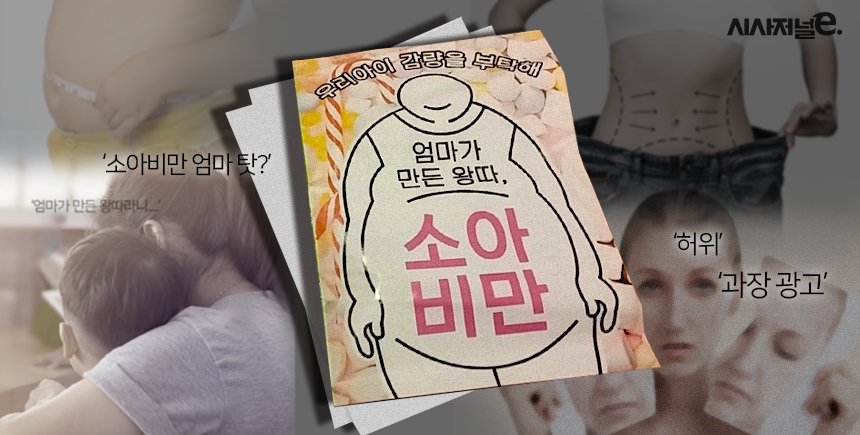

21일 업계에 따르면 온라인과 SNS를 통해 일부 의료광고에 대한 소비자들의 지적이 쏟아지고 있다. 서울지역 한 비만관리센터가 ‘엄마가 만든 왕따, 소아비만’이라는 문구로 자사 비만관리 프로그램을 홍보한 것이 화근이었다.

이 홍보물을 본 소비자들은 왕따를 당하는 학생들이 소아비만이라는 것을 전제로 하는 오류뿐만 아니라, 엄마가 소아비만을 만든다는 문구조차 잘못됐다고 지적하고 나섰다. 소아비만을 야기하는 사회적 요인을 무시한 채 소비자들에게만 책임을 돌리는 듯한 문구가 소비자들에게 주로 지적됐다.

구로구 양천동에 사는 주부 진영미(43)씨는 이 광고를 보고 “소아비만은 운동부족과 식단 등의 문제로 생기는 문제지만 이 비만의 책임을 엄마에게 돌리면서 소비자들에게 불쾌감을 줬다”며 “육아는 엄마의 몫이 아니라 부모의 몫이다. 왕따 문제같은 민감한 주제까지 끌고와 소비자 주머니를 열려고 하는 광고”라며 말했다.

시크릿성형외과는 온라인 사이트에 성형 전후 사진을 과장해서 올렸다. 성형 후 환자는 화장과 머리 손질이 완료된 상태에서 사진을 찍었다. 객관적인 수치 없이 ‘1만회 이상 수술 노하우 보유’라고 광고한 점도 공정위에 적발됐다. 일반인처럼 수술 후기를 허위로 작성한 병원들도 함께 시정 조치를 받았다.

한국소비자원이 21일 발표한 의료기기 허위광고 통계에 따르면 ‘의료기기가 아닌데도 의료기기로 오인할 우려가 있는 광고’가 118건(83.1%)으로 가장 많았다. 주로 팔찌, 마사지기, 베개 등 일반 제품들이 혈액순환이나 통증 완화가 효과가 있다는 허위 광고였다.

정부가 나서고 있음에도 의료계의 허위·과장 광고 논란은 끊이질 않고 있다. 국회 보건복지위원회 소속 최도자 국민의당 의원실에 따르면 허위·과장 광고로 적발된 의료기관 705곳 중 42곳만 실제 고발됐다. 보건복지부가 2015년 이후 4차례 단속에 나섰지만 여전히 제자리걸음인 셈이다.

현행 의료법에서는 할인 행위 및 거짓 의료광고 행위에 대해 자격정지 또는 업무정지 처분을 하도록 하고 있다. 그러나 자격정지 처분은 한 건도 없었다. 업무정지 처분도 4건에 그쳤다. 시정 조치 이후에도 여전히 과장 광고를 하고 있는 의료기관도 있었다는 게 최 의원의 설명이다.

최 의원은 “의료관련 소셜커머스, 어플리케이션 등에 대한 폐쇄조치를 해야한다”며 “전수조사와 엄중처벌을 통한 허위·과장 광고를 근절해야한다”고 강조했다.

일각에서는 의료광고 사전심의 제도가 필요하다는 의견이 나오고 있다. 지난 2015년 말 헌법재판소는 위헌 소지 명목으로 의료광고 사전심의 제도를 폐지했다. 대한의사협회 등 민간 업체가 정부 위탁으로 광고를 걸러냈던 과거와는 다르게, 현재는 의료광고 사전 검열 장치가 없다.

이번 국회 보건복지위원회 법안 심사에서는 의료광고 사전심의가 쟁점으로 떠오르고 있다. 남인순 더불어민주당 의원과 박인숙 바른정당 의원이 각각 의료법 개정안을 추진하고 있다. 두 의원은 모두 자율심의기구를 독립시켜 의료광고를 사전심의해야 한다고 주장하고 있다.

익명을 요구한 한 의료단체 관계자는 “비만센터, 성형외과, 의료기기 업체 등은 모두 소비자 유치가 가장 중요한 분야다. 그러나 의사단체나 의료기관끼리 담합해 사전심의 과정 자체를 무력화시키는 악습도 있었던 것이 사실”이라며 “의료광고 사전심의 기구를 설립하는 법안이 지금 논의 중인데 의료인과 비의료인을 적당히 조율하는 것이 중요하다”고 말했다.