재계 “다양한 목적 ESG에 표준 지표는 부적절”

전문가들 “기업 ESG 깜깜이···2030년 의무 공시 시점 너무 늦어”

[시사저널e=이준영 기자] 정부의 ESG(환경·사회·지배구조) 지표 표준화 작업에 논란이 일고 있다. 다양한 목적을 가진 ESG 활동에 표준화된 평가 지표를 만드는 것은 부적절하다며 상장 기업들의 ESG 의무 공시 시점을 앞당기는 것이 우선이라는 문제제기다.

산업통상자원부는 ESG 지표 표준화 작업을 추진하고 있다. 하반기 안에 가이드라인 성격의 K-ESG 지표를 발표한다는 계획이다. 현재 국내외 600여개의 평가지표가 운용되는 등 평가기관이 난립해 평가대상인 기업에 혼란이 발생한다는 이유에서다.

또한 평가기관마다 다른 기준으로 인해 동일한 기업에 서로 다른 평가가 발생한다며 이는 기업의 ESG 경영 확산을 방해한다고 보고 있다.

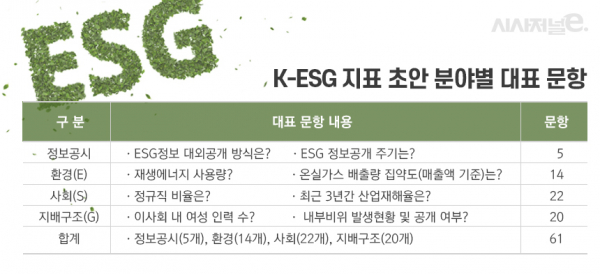

이에 산업부는 지난달 21일 K-ESG 지표 초안을 공개하기도 했다. 초안은 국내외 13개 지표에서 도출한 핵심 공통문항을 중심으로 마련됐다. 예를 들어 환경의 경우 재생에너지 사용량, 온실가스 배출량 집약도 등의 문항이 초안에 포함됐다. 사회 부분 문항에는 이사회 내 여성 인력 수, 최근 3년간 산업재해율 등이 담겼다.

이에 대해 업계와 전문가들은 ESG 경영과 투자는 다양성을 기본으로 하는 민간의 영역이라며 정부의 가이드라인 제시에 반발했다.

21일 재계 관계자는 “기업들은 정부가 K-ESG를 만드는 것에 부정적이다. 기업들이 ESG 경영을 하는 것은 투자 유치, 연기금 관리, 경영전략 차원, 브랜드 관리 등 다양한 목적이 있다”며 “다양한 목적이 있는 상황에서 표준 지표를 만드는 것은 적합하지 않다”고 말했다.

이어 “기업의 내부 사정은 그 기업이 가장 잘 안다. ESG는 기업과 투자기관 등 민간의 영역에 맡기는 것이 적절하다”며 “정부는 지표 표준화 작업보다 기업들의 미세먼지 저감 등 환경이나 공익 투자 시 지원해주는 것이 필요하다”고 했다.

전문가들 사이에서도 정부의 ESG 지표 표준화에 우려가 나왔다.

이시연 한국금융연구원 연구위원은 “정책적으로 ESG 평가지표나 방식을 표준화하는 것은 신중하게 접근할 필요가 있다”며 “모든 기업이나 산업 전반에 걸쳐 이미 상당부분 표준화되고 공통으로 비교 가능한 재무정보와 달리 ESG 요수 관련 비재무적 정보는 그 범위가 다양하며 산업별로 유의한 정보 유형에 큰 차이가 있다”고 했다.

전문가들은 기업 ESG 평가 실효성을 높이기 위해서는 상장 기업들의 ESG 의무 공시 시점을 앞당겨야 한다고 밝혔다.

권오인 경제정의실천시민연합 경제정책국장은 “ESG 평가를 제대로 하기 위해 우선 필요한 것은 투자자와 시민들이 기업의 ESG 활동을 볼 수 있도록 공시하는 것”이라며 “그러나 정부는 2030년에야 코스피 상장사들의 ESG를 의무 공시하도록 했다. 이는 너무 늦다”고 말했다.

금융위원회가 지난 1월 발표한 ‘기업공시제도 개선방안’에 따르면 환경(E)·사회(S) 정보를 포함한 ‘지속가능경영보고서’ 공시를 단계적으로 의무화한다. 2025년까지는 ESG 가이던스를 제시해 자율공시를 활성화하고, 2025~2030년에는 일정 규모 이상 기업의 공시를 의무화한다. 이후 2030년부터 모든 코스피 상장사에 관련 공시를 의무화한다.

조신 연세대 정보대학원 교수는 “다양한 사회적 가치를 평가하는 ESG 지표에 정부가 개입해선 안된다”며 “투자자들에게 올바른 정보를 제공하기 위해서는 기업의 ESG 의무 공시 시점을 앞당겨야 한다. 그런데도 2030년으로 미뤄뒀다. 정부가 하지 말아야 할 일과 해야 할 일을 구분해야한다”고 말했다.

조 교수는 “ESG 공개 의무화 시점을 2030년으로 너무 뒤로 잡은 것은 기업부담을 줄여주려는 측면이 있다. 그러나 상장기업에게 정보 공개 의무는 완화해 줄 부담이 아니다”며 “ESG 공시 시점이 늦어질수록 오히려 중소, 중견기업들은 신뢰를 얻지 못해 투자 유치에서 불이익을 받을 수 있다”고 언급했다.