복지부, 행시 기수에서 나이 기준 명퇴 관행 변경···실장급 1명과 국장급 3명 본부 근무

4명 중 84학번과 호남 출신이 높은 비중···활발한 활동 진행, 직원들 거취 관심 늘어

[시사저널e=이상구 의약전문기자] 최근 수년간 나이를 기준으로 한 명예퇴직 관행이 자리를 잡음에 따라 보건복지부의 1966년생 고위직 관료 거취가 주목된다.

1일 복지부에 따르면 행정고시 기수를 기준으로 했던 국장 이상 관료들 명퇴가 수년 전부터는 나이를 기준으로 변경된 흐름이 파악된다. 지난해도 1965년생 김현준 전 인구정책실장과 전병왕 전 보건의료정책실장, 염민섭 전 노인정책관 등이 5월부터 7월 사이 순차적으로 옷을 벗었다. 이같은 흐름에 대해서는 시각이 엇갈린다. 우선 행시 동기도 나이가 각각 다른데 일률적으로 기수를 기준으로 명퇴를 권유하는 것은 불합리하다는 지적이 있다. 식품의약품안전처에서는 이미 관행으로 자리를 잡았는데 복지부에서도 이를 시행하는 것은 문제 없다는 논리다. 실제 공무원 정년퇴직 기준도 나이다.

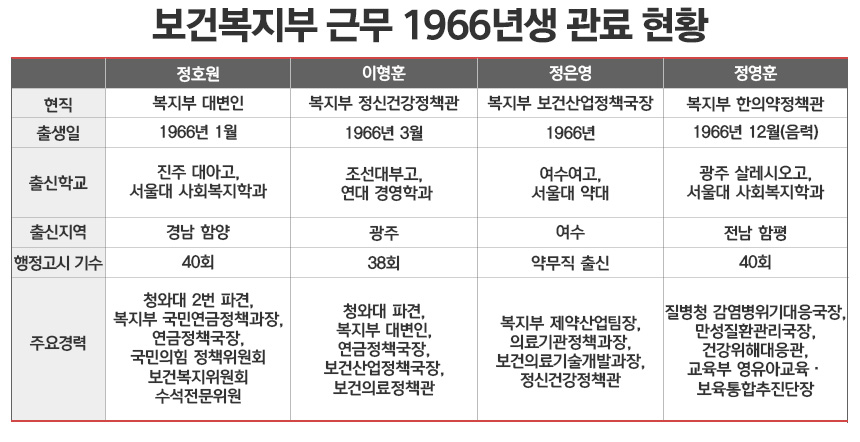

반면 과거 행시 기수를 기준으로 명퇴를 추진하던 시절과 비교해 장관의 고위직 장악력이 떨어졌다는 분석도 제기된다. 조규홍 복지부 장관도 특정 행시 기수 관료들을 대상으로 30분씩 시간을 내 명퇴를 설득했던 것으로 알려졌다. 이처럼 수년 전부터 나이를 기준으로 한 명퇴 관행이 자리를 잡은 복지부 본부에는 현재 1966년생 고위직이 4명 근무하는 것으로 파악된다. 정호원 대변인과 이형훈 정신건강정책관, 정은영 보건산업정책국장, 정영훈 한의약정책관(무순)이다.

이들에게는 일부 공통점과 특징이 있어 눈길을 끈다. 우선 한때 복지부를 이끌었던 84학번이 3명 포함됐다. 정호원 대변인이 서울대 사회복지학과 84학번, 이형훈 정책관이 연대 경영학과 84학번, 정은영 국장이 서울대 약대 84학번이다. 복지부에는 1965년생과 1966년생에 걸쳐 84학번이 다수였는데 모두 공직에서 물러나고 3인방만 남은 것이다.

복지부의 대표적 84학번에는 이동욱 김앤장법률사무소 고문(고대 신방과)과 배병준 현대바이오사이언스 사장(고대 사회학과), 김강립 전 식약처장(연대 사회학과) 등이 꼽힌다. 참고로 식약처의 경우 서경원 전 식품의약품안전평가원장(서울대 약대 84학번), 박윤주 전 평가원장(서울대 약대 84학번) 등이 있다. 4명 중 3명이 호남 출신인 것도 눈에 띈다. 이 정책관은 광주, 정 국장은 여수, 정 정책관은 함평이다. 정 대변인은 경남 함양 출신이다.

복지부 고위직 4명은 최근에도 활발한 활동을 하고 있다. 우선 윤석열 정부 출범 당시 연금정책국장을 맡고 있던 정 대변인은 국민의힘 정책위원회 보건복지위원회 수석전문위원 파견에 이어 2023년 8월 복지부에 복귀했다. 실장으로 승진과 동시에 복귀한 그는 이달 하순이면 발령 1년 6개월을 맞게 된다. 지난해 의료대란이라는 특급 현안이 발생하며 정 대변인은 힘든 기간을 보냈다.

이 정책관의 경우 현 정부 출범 후 보건산업정책국장과 보건의료정책관, 정신건강정책관을 수행하며 적지 않은 업무를 담당했다. 의대 증원 작업 기초를 다듬었고 최근에는 제주항공 사고가 발생한 무안국제공항에 파견돼 지원 업무도 수행했다. 당시 팬션에서 숙식하면서 업무에만 주력한 것으로 알려졌다. 정 국장은 2022년 8월 보건산업정책국장을 맡은 후 2년 6개월간 재임했다. 지난해 말에는 동아에스티 등 7개 업체의 혁신형 제약기업 인증을 발표했으며 혁신형 제약기업 인증 제도에 점수제 도입 등을 검토하고 있어 주목된다.

익명을 요청한 제약업계 관계자는 “최근 정 국장 동향을 저에게 물어오는 일이 많다”며 “그의 트레이드마크처럼 업무에 책임감을 갖고 열정적으로 일하는 것으로 알고 있다”고 말했다. 정 정책관은 윤 정부 출범 후 질병관리청 건강위해대응관과 교육부 영유아교육·보육통합추진단장 등을 역임하며 파견 근무를 지속하다 지난해 7월 한의약정책관으로 발령받아 복귀했다. 성품이 곧고 욕심이 없는 그는 전형적 호인(好人) 스타일이다.

향후 정치적 상황이 불투명하고 조 장관 장악력이 떨어지면서 1966년생 고위직 관료들이 본인 거취를 어떻게 결정할 지 주목되는 시점이다. 복지부 퇴직자는 “부의 노련한 고위직 거취에 직원들이 관심을 갖는 것은 이해하지만 과도한 주목은 당사자들에게 부담이 될 수 있다”며 “본인들이 심사숙고해 결정할 사안”이라고 말했다.