걸을 때 나는 환하게 살아 있었고, 걸을 때 나는 제일 현명했다.

몽유병자처럼 걸어 다녔던 길을 기억한다. 거식증으로 위가 고체의 음식을 받아들이지 못한 지는 한 달쯤 됐다. 힘은 하나도 없었지만 걷는 것은 뜻밖에 쉬웠다. 수증기가 떠다닐 때 이런 기분일까? 밤길을 걷다 보면 부옇게 해가 뜨는 것이 보였다. 땀 흘릴 일도, 눈물 흘릴 일도 없이 꿈처럼 돌아오면 낮은 이부자리가 한결 나아 보였다. 그렇게 나는 내 안의 감정이 꽉 막혀 만들어낸 병에서 천천히 걸어 나왔다.

치유되기 위해서는 걸어야 한다는 걸 누가 말해준 건 아니었지만 이미 알고 있었다. 머리가 알기 전에 몸이 알았겠지. 걸으면서 웃기도 하고 걸으면서 울기도 했다. 어린아이처럼 소리 내어 엉엉 울면서, 손바닥과 손등으로 눈물을 훔쳤다. 땟국물로 얼룩진 얼굴을 하고 걸었던 길들을 이제는 다 잊었다. 지금 내가 기억하는 것은 걷는 방법밖에는 없다.

자전거 타는 방법도 매번 잊고 수영하는 방법도 오래 쉬면 잊곤 하지만, 걷는 방법은 잊을 수 없다. 매일 걷기 때문이기도 하지만 살면서 부딪히는 모든 문제를 해결하는 가장 근본적인 방법이 걸어 나오는 것뿐임을 절박하게 알기 때문이다. 여행 가서 걸어 다니고, 웬만한 거리는 걸어 다니고, 밤만 되면 뛰쳐나와 걷고, 좋은 사람을 만나면 산책하자고 꼬시면서 그렇게 여기까지 걸어왔다. 걸을 때 나는 환하게 살아 있었고, 걸을 때 나는 제일 현명했다.

내게 걷는 것과 같은 효과를 주는 것은 글쓰기다. 숨 가쁘게 쏟아져 나오는 이야기를 써 내려가는 것을 ‘달리는’ 것에 비유한다면 한 번에 한 글자씩 눌러가며 뚜벅뚜벅 써 나가는 것은 걷는 것에 비유할 수 있다. 걷다 보면 길이 또 다른 길을 보여주는 것처럼, 쓰다 보면 글이 또 다른 생각의 지평을 보여주었다. 둘은 닮기도 했거니와 서로를 보완하기도 한다. 막힌 글은 걷다 보면 뚫리고 걸으면서 든 생각은 글로 완성된다. 제대로 잘 써보고자 하는 결심이 든 즈음 오래 걷는 모임에 가입한 것은 지금 생각하면 우연만은 아니다.

혼자서 조금 긴 산책을 다니는 것에 만족하다가 만나게 된 ‘걷기 덕후’들의 세계는 놀라웠다. 그들은 걷는 것만으로 한 세계를 이루고 있었다. 크고 작은 모임이 있었고 크고 작은 대회가 있었다. 걷기를 지도하는 사람들이 있고, 걷기를 지도할 수 있는 자격증이 있었다. 기껏해야 외국의 몇몇 이름난 순례길만 알고 있던 내 앞에 다양하고 꼬불꼬불한 길들이 보이기 시작했다. 올가을의 목표는 ‘신라의 달밤’을 걷는 것이다. 밤새 경주 한 바퀴를 도는 이 행사의 가장 먼 길은 66km다. 벅찬 목표지만 성취감은 남다르리라. 나는 걸으면서 나를 위로해왔고, 이제 걸어서 자기 위안의 세계를 벗어나려는 참이다.

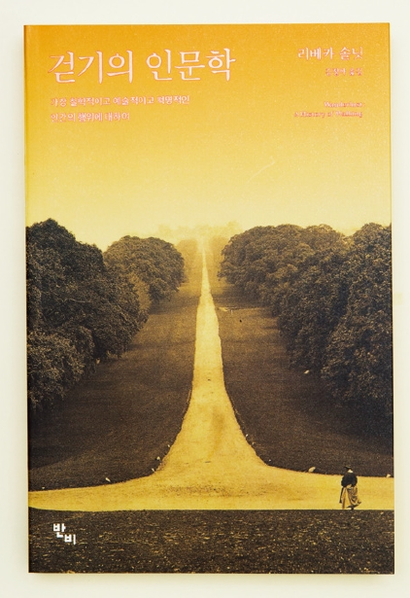

리베카 솔닛의 <걷기의 인문학>은 그 모든 걸음걸음에 대한 이야기다. 철학자들의 산책에서 세계를 변혁하려는 움직임까지, 나를 바꾸려는 시도에서 세상을 전복하려는 발걸음까지, 인류를 만든 첫걸음에서 사람을 사람답게 하는 걷기까지 망라하여 보여준다. 사람들이 걸으면서 건너온 경계들이 한눈에 펼쳐진다. 순탄하기만 한 것은 아니었지만, 사람들은 단 한순간도 그곳에 머물지 않았다.

이 책이 힘을 갖는 이유는 리베카 솔닛 자신이 걷기 때문이다. 인문적 지식들도 아기자기하고 현란하지만 그 구슬 서 말을 꿰는 힘이 없었다면 자칫 산산이 흩어졌으리라. 솔닛이 걸으며 보여주는 풍경은 구체적이고 감각적이다. 감각은 상념으로 이어지고, 상념은 또 다른 감각으로 연결된다. 읽듯이 걷는 솔닛의 글을 걷듯이 읽는다. 몸으로 쓴 글은 독자에게도 몸의 경험으로 다가온다.

책을 읽다 보면, 솔닛이 페미니즘이나 환경 문제에 지대한 관심을 보이고 행동하는 것이 당연하다는 생각이 든다. 몸의 문제이기 때문이다. 그렇기 때문에 솔닛의 글은 허공을 부유하지 않는다. 우리는 각각 다른 문화권에서, 다른 시간대에서, 다른 방식으로 살아왔지만 다섯 개의 감각을 지닌 몸으로 각자의 세계를 겪는 것은 공통된 것이라고, 함께 공유한 감각에서 시작하자고 손을 잡는다. 나열된 지식에 피가 돌게 하는 감각의 힘. 나는 이 감각을 오래전부터 알고 있었다. 처음 내 발로 내 방을 벗어나 걷기 시작한 그 순간부터.

글쓴이 박사

문화 칼럼니스트. 현재 SBS 라디오 <책하고 놀자>, 경북교통방송의 <스튜디오1035>에서 책을 소개하는 중이며, 매달 북 낭독회 ‘책 듣는 밤’을 진행하고 있다. 저서로는 <도시수집가> <나에게 여행을> <여행자의 로망 백서> <나의 빈칸 책> 등이 있다.