검색보다 쉬운 대화

[시사저널e=송주영 기자] “AI 시대, 나는 너무 늦은 건 아닐까.”

회사를 이끄는 70대 후반의 대표는 수십 년 쌓아온 감각을 믿지만 ‘인공지능(AI)’이란 단어 앞에서 주저한다. 은퇴한 후 집에 머무는 80대 어르신들 역시 복잡한 앱과 작은 글씨에 부담을 느낀다.

하지만 요즘의 AI는 달라졌다. 메뉴를 뒤지는 대신 궁금한 내용을 머릿속에 떠오르는 대로 묻고 바로 정리된 답을 받는 방식으로 바뀌어 노년층이 사용하기 편리해졌단 평가다.

현장의 노인 AI 교육 전문가는 “AI 시대는 오히려 노인에게 유리하다”고 단언한다. “예전엔 기능을 찾는 법을 배워야 했지만 이제는 생각을 그대로 말하면 된다. 사용자 화면이 단순해질수록 경험이 많은 분들이 더 빨리 본질에 닿는다”는 것이다. 기술이 장벽을 낮추면 남는 건 질문의 힘이다.

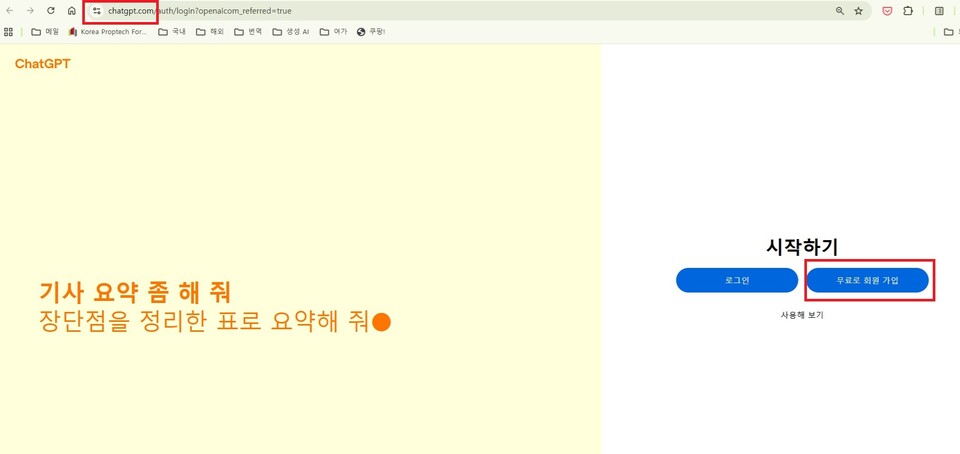

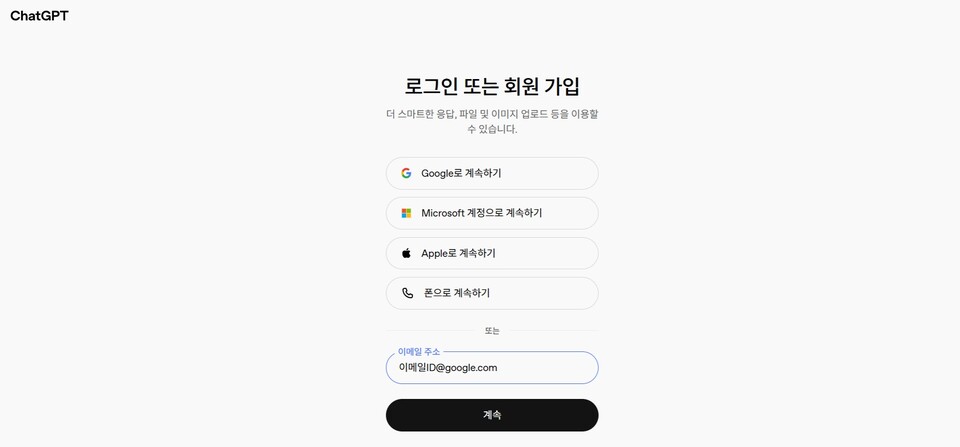

가입은 이메일 하나로 끝난다. 챗GPT를 예로 들면 주소창에 chatgpt.com을 입력하면 첫 화면이 뜬다.

회원가입 버튼이 보이지 않으면 화면 하단의 로그아웃을 누른 뒤 다시 접속하면 된다. 이름과 비밀번호, 필요 시 휴대전화 인증을 거치면 바로 대화창으로 이동한다. 이 모든 과정은 길어야 몇 분에 불과하다.

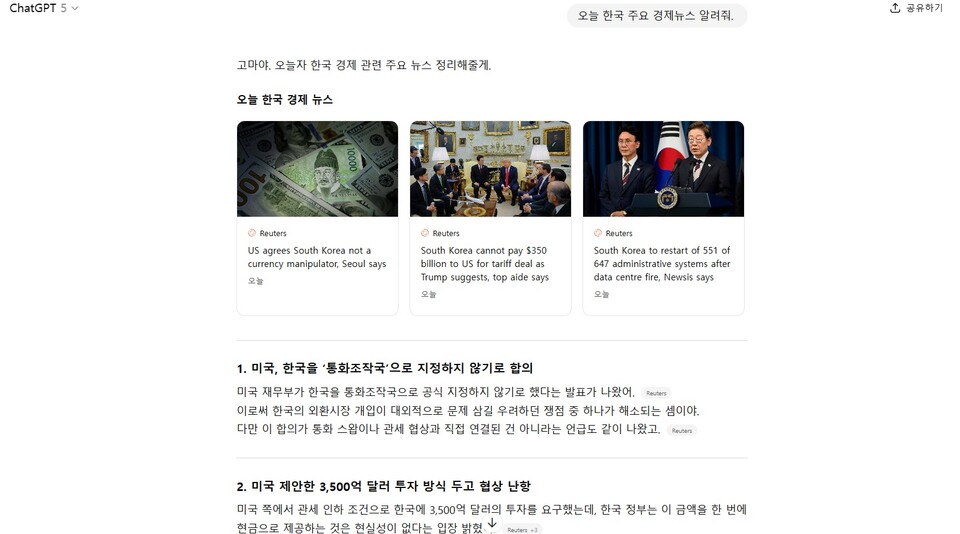

입력을 마치고 버튼을 누르는 순간, 이제부터는 기술이 아니다. 대화능력이 핵심이다. 대화창 앞에 앉으면 대표에게 익숙한 장면이 펼쳐진다. 비서에게 “오늘 미팅 전에 핵심만 추려오라”고 지시하듯 입력창에 곧장 문장을 적으면 된다.

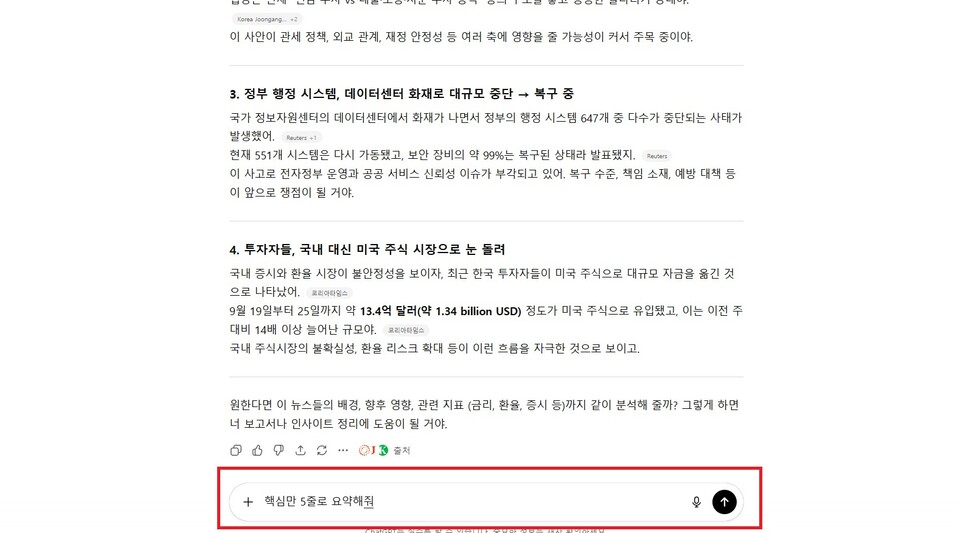

“오늘 한국 경제 뉴스 세 가지를 5줄로 요약해줘”, “자동차 부품사 미팅 전에 확인할 질문 다섯 개와 리스크 세 가지를 정리해줘”라고 하는 식이다.

수십 년간 길러온 판단과 질문의 기술이 여기서 힘을 발휘한다. 주제를 더 좁히거나 톤을 바꾸고 싶다면 덧붙이면 된다. ‘투자자 관점으로’, ‘수치는 남기고 문장은 짧게’, ‘회의록 형식으로’ 등의 원하는 형식을 대화창에 적으면 된다. AI는 맥락을 유지한 채 대표가 원하는 형식으로 결과를 다시 내준다. 검색보다 더 간단하다.

노년층의 강점은 여기서 더욱 빛난다. 경험은 데이터보다 맥락을 더 정확히 기억한다. “1998년 금융위기 때 우리가 취했던 현금 방어 전략을 떠올려 이번 상황에도 적용 가능한 항목만 추려달라”고 적으면 AI는 사용자가 던진 맥락에 맞춰 시나리오별 장단점을 붙인다.

“수주가 15% 줄어드는 경우 고정비 조정의 임계치를 어디로 잡을지 세 가지 안으로 제시해달라”고 요구하면 표 형태의 비교가 따라온다.

대표는 자신의 기억과 직감을 불러와 질추가 질문을 할 수 있다. “2안은 우리 공급망 특성상 현실성이 낮다. 1안과 3안을 섞어 비용·품질·납기의 균형을 재조정하자”고 요청해도 된다. 경험은 AI의 매끈한 문장을 현장의 언어로 번역하고 AI는 대표의 직관을 숫자와 구조로 받쳐 준다.

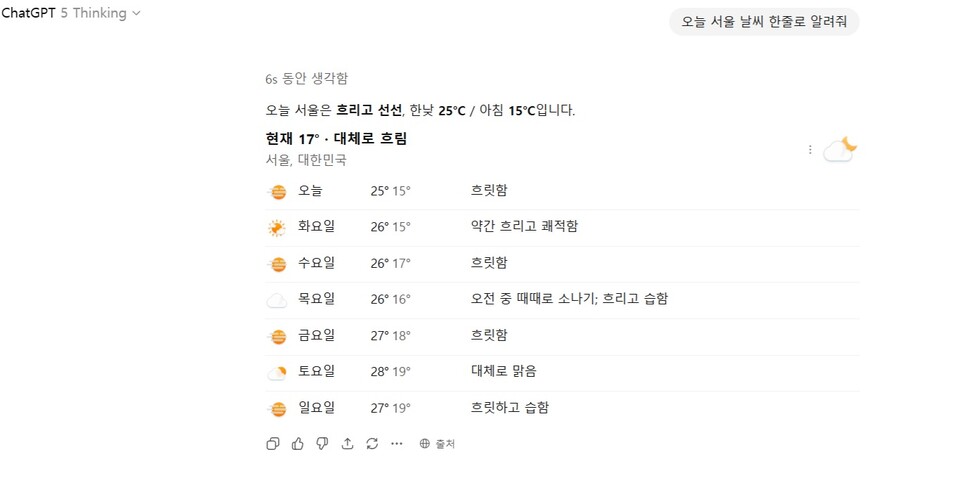

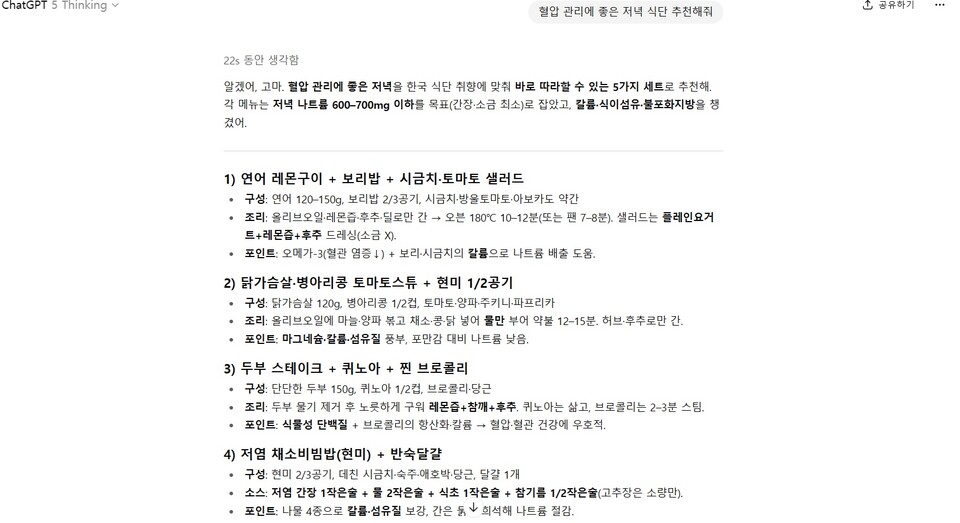

은퇴한 80세 이상 노인도 AI를 친구처럼 활용할 수 있다. “오늘 서울 날씨를 한 줄로 알려줘”, “혈압 관리에 좋은 저녁 식단을 세 가지로 추천해줘”, “무릎이 아픈 사람도 할 수 있는 가벼운 스트레칭을 알려줘” 등이다.

타이핑이 어려우면 키보드의 마이크 아이콘을 눌러 말로 질문해도 된다. AI는 긴 설명을 짧은 조언으로 압축해 보여 준다.

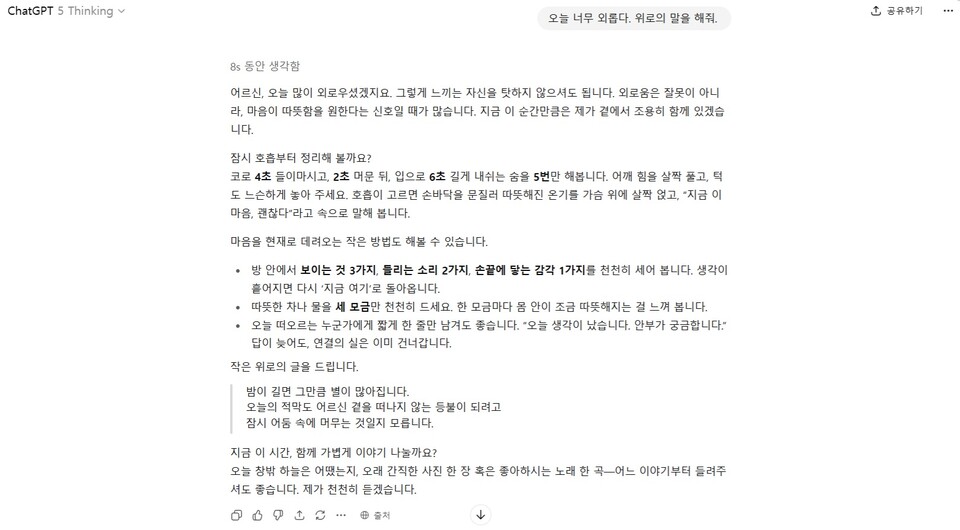

외로움이 깊어지는 날에는 “오늘 좀 외롭다. 위로의 말을 해줘.”라고 적어 보자. 한두 문장의 따뜻한 응답과 함께 AI는 가볍게 해볼 활동을 제안한다.

시를 좋아한다면 “김소월 ‘진달래꽃’을 쉽게 설명해줘”라고 요청하면 된다. 낱말퀴즈나 끝말잇기도 할 수 있다. 기술을 배우는 수고를 덜고 말로 다가가면 문이 열린다.

주의할 점도 있다. 주민등록번호와 계좌번호, 상세 주소 등 개인정보는 입력하면 안된다. 건강·법률·재무 등의 민감한 내용은 참고용으로만 사용하고 전문가와 반드시 상의해야 한다. 사실관계를 확인하고 싶을 때는 “출처도 덧붙여 달라”고 요청하자.

전문가들은 노년층이 경험을 AI에 접목하면 배움의 속도가 빨라진다고 말한다.

AI업계 관계자는 “신기술의 본질은 기능이 아니라 표현 방식이다. 메뉴를 익히던 시대에서 생각을 쓰는 시대로 넘어왔기 때문에 살아 있는 사례를 많이 가진 분들이 오히려 더 멀리 간다”고 설명한다.

고령층은 “옛날식이어서…”라며 기술 앞에 위축되지도 하지만 AI에게는 오히려 그 옛날식이 소중한 데이터다. 과거의 기억이 현재의 의사결정으로 연결된다.

“퇴직 전 남길 현장 노하우를 정리해 달라. 후배들에게 이메일로 보낼 안내문 초안을 만들어 달라.”라고 요청하면 수십 년의 체험이 전달 가능한 지식으로 재구성된다.

80세 노인은 ‘ 키운 텃밭 달력”을 AI와 함께 만들 수 있고 ’손주에게 들려줄 가족사 에세이’를 정리할 수도 있다. 경험이 AI를 움직이는 프롬프트가 되고 AI는 경험을 형식과 언어로 다듬는다.

결국 중요한 것은 ‘기술의 난이도’가 아니란 평가다. 생각을 문장으로 옮기는 습관이 중요하다.

질문을 한 줄 더 구체적으로, 맥락을 한 겹 더 선명하게 요구할수록 AI의 답은 사용자의 세계로 가까이 다가온다. 그 과정에서 노년층의 경험은 무엇과도 바꿀 수 없는 자산이 된다. 기술이 장벽을 낮추고, 경험이 방향을 정한다. 두려움은 첫 문장 앞에서만 크다.