AR·VR 겨냥해 메타버스 시장 안착 목표

[시사저널e=이호길 기자] 마이크로디스플레이업체 메이가 독자 기술로 개발한 4K 해상도 패널로 메타버스 시장을 노린다. 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 기기에 디스플레이를 공급해 이 시장에 진입할 계획이다. 이 시장은 1K 해상도가 주를 이루고 있지만 4K 디스플레이가 적용된다면 어지럼증을 개선해 저변확대에 기여할 수 있다. 다만 VR·AR 기기의 4K 콘텐츠가 전무하고 디스플레이 구동칩(DDI) 등의 부품 부족이 시장 공략의 한계로 지적된다.

메이는 지난 2017년 초소형 디스플레이 전문회사로 설립됐다. 지난해 매출액은 10억원이다. 4K 패널에 들어가는 홀로그래픽 키트나 패널과 보드를 엮어 모듈화한 상품을 국내외 대학교 등 연구기관이나 제품화를 원하는 기업에 납품하고 있다. 메이는 디스플레이용 박막증착기 업체인 셀코스에서 분사되면서 만들어졌다. 셀코스의 주요 고객사는 중국 디스플레이 업체로 지난 2007년에 설립됐다.

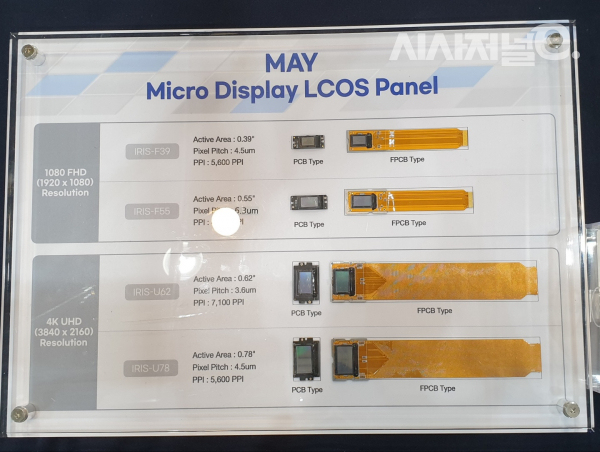

메이가 개발한 4K 엘코스 패널은 실리콘 웨이퍼 위에 유리를 올리고 그 사이에 액정을 주입해 제작한 패널이다. 메타(구 페이스북) 자회사인 오큘러스와 HTC 바이브 등의 VR 헤드셋에는 0.7인치인 마이크로 유기발광다이오드(OLED)나 크기가 더 큰 액정표시장치(LCD)가 적용되지만, 엘코스 패널은 0.62인치로 초소형이다.

메이는 초소형 디스플레이에 4K 화질을 구현했다. 오큘러스와 HTC 바이브 VR·AR 기기의 패널 선폭은 7마이크로미터(㎛) 정도로 해상도는 1K 수준이다. 반면 메이는 선폭을 3.6㎛로 미세화해 픽셀당 인치수를 7100PPI까지 끌어올렸다. 패널 회로 선폭이 좁아질수록 집적도가 높아져 성능과 화질이 개선된다.

메이가 4K 패널 개발에 공을 들인 이유는 실물과 유사한 화면을 제공해야 VR·AR 기기의 어지러움증을 최소화할 수 있기 때문이다. 화소를 높여 눈의 피로도를 줄여야 기기 활용도를 극대화할 수 있다는 분석이다.

엘코스 패널은 소니 등 일본 업체들도 만들 수 있지만, 메이는 대량 양산이 가능한 자동화 설비를 갖추고 있다. 주요 기업들에서 개발 인력을 충원했고, 디스플레이 장비사인 셀코스와 시너지 효과를 창출하면서 자동화 양산 라인을 구축했다.

백우성 셀코스 대표이사는 “가상현실 시장이 확대될 것으로 예상하고 회사를 설립한 이듬해인 2008년부터 기술 개발에 착수했다. 14년의 노력 끝에 4K 마이크로디스플레이 기술력을 갖추게 됐다”며 “엘코스 양산 라인의 수율은 90%에 육박해 원가 절감 효과도 크다. 4K 패널 기술과 양산 능력을 모두 보유하고 있다는 게 다른 업체와 구분되는 점”이라고 강조했다.

시장조사업체 디스플레이서플라이체인(DSCC)에 따르면 지난해 5억8000만달러(약 7200억원)였던 VR·AR 디스플레이 시장 매출은 올해 9억2000만달러(1조1400억원)에서 오는 2027년에는 92억9800만달러(약 11조5500억원)로 증가하는 등 연평균 59% 성장할 전망이다.

메이가 타겟팅하는 주요 시장은 빅테크 기업이 몰려있는 미국이다. 중국을 대상으로는 초대형 프로젝터에 패널을 공급하겠다는 목표다.

백 대표는 “4K 전용 콘텐츠가 없는 실정이고 옵틱 엔진이나 시스템 보드 등 기반 기술도 부족해 관련 산업의 생태계 조성이 늦어지고 있다. 이는 메타버스 시대를 선도하는 디바이스로 자리매김하는 데 가장 큰 어려운 점”이라고 지적했다.