티볼리, 신차효과 끝나고 경쟁자 늘어…“중·대형 SUV가 성패 좌우”

“쌍용자동차에 티볼리가 없었다면 어땠을까?”

쌍용차에게 이 질문은 비수(匕首)다. 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 티볼리는 어느덧 쌍용차 핵심 제품이 됐다. 체급은 작지만 판매 실적 면에서 우량아다. 문제는 티볼리가 쌍용차 ‘소년가장’이 됐다는 점이다. 쌍용차 판매량에서 티볼리 비중이 높다는 것은 나머지 차종 인기가 형편없다는 걸 반증한다.

최종식 쌍용차 사장도 티볼리 의존증을 경계하고 나섰다. 티볼리에만 기대는 수익구조로는 쌍용차 생존이 어렵다는 판단이다. 최 사장은 향후 다른 SUV 세그먼트에서도 ‘제2 티볼리’를 만들어 내겠다는 심산이다. 업계에서는 쌍용차가 중·대형 SUV에서 흥행작을 탄생시키지 못하면, 언제든 적자경영이 재현될 수 있다는 분석을 내놓는다.

◇ 티볼리만 날고 나머지 차종 ‘비실비실’

쌍용차는 지난해 최종식 체재가 들어선 이후, 실적이 탄탄대로다. 쌍용차는 올해 2002년 이래 1∼3분기(1∼9월) 최대 누적 판매량을 기록했다. 올해 3분기까지 매출액은 2조6279억원, 영업이익은 200억원으로 집계됐다.

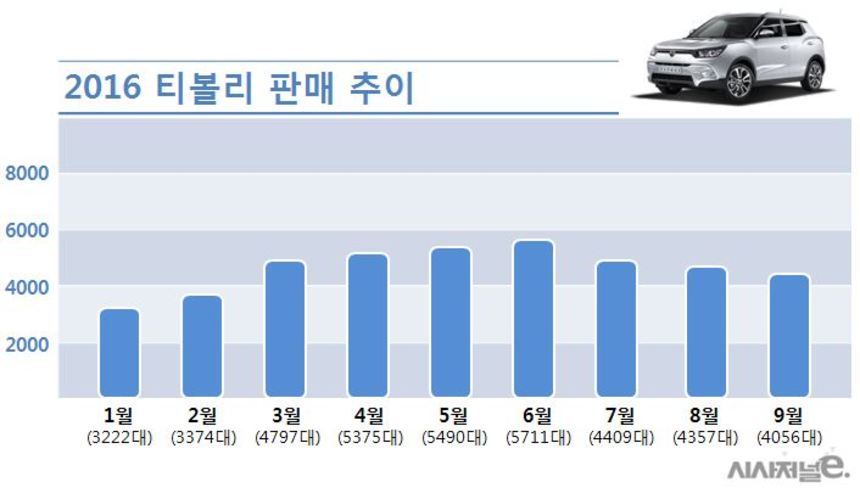

티볼리 흥행이 호실적 배경이 됐다. 올해 3분기까지 쌍용차 총 판매량은 11만1683대인데, 이 중 티볼리 판매량이 6만780대다. 지난해 3분기까지 티볼리 누적 판매량은 4만3523대였다. 올해는 지난해 같은 기간 보다 판매량이 39.7% 뛰었다. 올해 새로 출시된 준중형 SUV ‘티볼리 에어’가 판매성장세를 부추겼다.

티볼리가 흥행가도를 달리는 사이, 쌍용차 판매량에서 티볼리와 티볼리 에어가 차지하는 비중은 약 54%가 됐다. 지난해 쌍용차 전체 판매량(14만4764대) 중 티볼리(6만3693대)가 차지한 비중은 약 31%였다. 1년 사이 쌍용차의 ‘티볼리 의존증’이 더 커진 것이다.

티볼리 판매비율이 높아진 데는 티볼리가 워낙 잘 팔려나간 덕도 있다. 그러나 문제는 티볼리 성장세보다 나머지 모델 판매 하락세가 더 가파르다는 점이다.

지난 9월 티볼리 판매량은 4056대였다. 개별소비세 인하정책 종료 여파에도 전년 같은 기간 보다 판매량이 약 11.9% 늘었다. 하지만 나머지 차종 판매량이 11.7% 감소하며 티볼리 호성적을 갉아먹었다. 이 탓에 지난달 쌍용차 총 판매량은 전년 보다 1.2% 줄었다.

그나마 7월 출시 이후 월 평균 2000대씩 꾸준히 팔려나가고 있는 더 뉴 코란도가 감소폭을 줄였다. 지난해 평균 100대 내외 판매량을 보이던 체어맨은 올해 들어 판매가 반토막 났다. 렉스턴과 뉴 코란도 C 역시 판매가 줄줄이 뒷걸음질 치며, 티볼리 어깨를 무겁게 만들고 있다.

20일 서울 강남구 쌍용차 영업소 직원은 “티볼리 특징은 수요층이 굉장히 넓다는 거다. 지난달만 해도 20대 후반 여성부터 40대 초반 남성까지 다양한 소비자들이 차를 사갔다”며 “나머지 차종은 마니아층이 정해져있다 보니 영업 자체가 어렵다. 판매비율만 놓고 보면 쌍용차 영업소가 아닌 ‘티볼리 영업소’라고 불리는 게 나을 정도”라고 말했다.

◇ 계속 커가는 SUV 시장…관건은 ‘대형 체급’

업계에서는 유행이 빠른 국내 자동차시장 특성상, 티볼리 신화가 언제까지 이어질지 알 수 없다고 진단한다. 현대차 관계자는 “국내 자동차 시장에서 장기적으로 성공한 차를 찾기 드물다. 끊임없이 연식 변경모델을 내놓고 디자인을 변경해야만 살아남을 수 있다”며 “깜짝 성공 뒤 몇 년안에 1위 자리를 내주는 ‘원 히트 원더 모델’들이 부지기수인 이유”라고 설명했다.

티볼리 경쟁자들도 추격의 끈을 놓지 않고 있다. 같은 체급에서 르노삼성 QM3가 월 1000대 판매량을 고수하고 있고, 한국GM은 트랙스 내·외관 디자인을 새롭게 탈바꿈시킨 부분 변경 모델을 3년 만에 내놨다. 여기에 기아차 소형 하이브리드 SUV 니로가 월 평균 2000대씩 팔려나가고 있다. 소형 SUV 시장경쟁이 점차 격화되며, 티볼리 독주체제에 빨간 불이 켜졌다.

최종식 사장도 티볼리만으로는 쌍용차 생존을 장담할 수 없다는 입장이다. 최 사장은 지난 2일 파리 모터쇼에서 “계획대로 티볼리 브랜드를 올해 8만5000대 정도 생산하면 성공적”이라고 밝혔다. 다만 그는 티볼리 체급이 작은 만큼 이익률도 적다고 토로했다. 즉, 티볼리가 팔리는 속도에 비해 쌍용차 금고에 쌓이는 돈은 적다는 의미다.

최 사장은 보다 큰 SUV 체급에서 ‘제2 티볼리’를 만들어내야 한다고 했다. 그는 파리모터쇼에 공개한 LIV-2 콘셉트를 그 해답으로 내놨다. LIV-2는 Y400으로 알려진 새 SUV의 양산형 콘셉트카다. Y400는 렉스턴보다 한 급 위의 럭셔리 SUV로 업계에서는 ‘쌍용차의 제네시스’가 될 것으로 전망한다. 그만큼 가격대가 높지만 수익성에서 티볼리를 크게 앞설 것으로 기대된다.

최 사장은 “티볼리 브랜드 연산 10만대 규모에 Y400·코란도 플랫폼 10만대, 다른 차종으로 10만대로 포트폴리오를 짜고 있다”며 “도로 여건이 좋지 않은 러시아, 중국, 라틴 아프리카, 중동, 아프리카 등에서 프레임 바디 Y400 수요가 많을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

업계에서는 쌍용차가 세단시장 대신 SUV 시장에 ‘올인’한 만큼, 티볼리를 받쳐줄 한 체급 위 SUV 판매실적이 필수적이라고 진단한다. 쌍용차가 티볼리를 업고 흑자 기조를 유지하고 있지만, 내년 발표되는 SUV 신차로 티볼리 판매량을 이전시키지 못한다면 쌍용차 입지가 누란지위(累卵之危)에 처할 수 있다는 우려도 나온다.

김필수 대림대 자동차학과 교수는 “쌍용차에서 티볼리를 제외하면 주목할 만한 차가 보이지 않는다. 문제는 현재 국산 소형 SUV 시장을 받쳐주던 신차 효과가 끝나간다는 점”이라고 지적했다.

그는 이어 “SUV 시장은 체급을 가리지 않고 인기가 지속될 것이다. SUV에 전념하고 있는 쌍용차에게는 기회인 셈”이라며 “소형 SUV 시장이 뒷받침되려면 다양한 차종이 나와야 한다. 쌍용차가 계속 흑자를 내기 위해서는 향후 중형과 대형, 또 플래그십 SUV 등으로 판매모델을 확장시켜야 할 것”이라고 조언했다.