日 등 선진국 비웃음 산 국민소득 100달러 미만 후진국의 제철소 건립 추진

10년 연속 ‘세계에서 가장 영향력 있는 철강사’ 선정 및 경제 발전의 토대

1970년대는 경공업에서 중화학공업으로의 도약을 일군 시기였다. 경북 포항 영일만 일대에 조성된 포항제철소는 시대를 대변하고, 대한민국 산업사(史)의 한 페이지를 장식한 상징과 같은 존재였다. 오늘날 포스코의 광양·포항제철소는 단일제철소 조강생산 글로벌 1·2위를 기록 중이다.

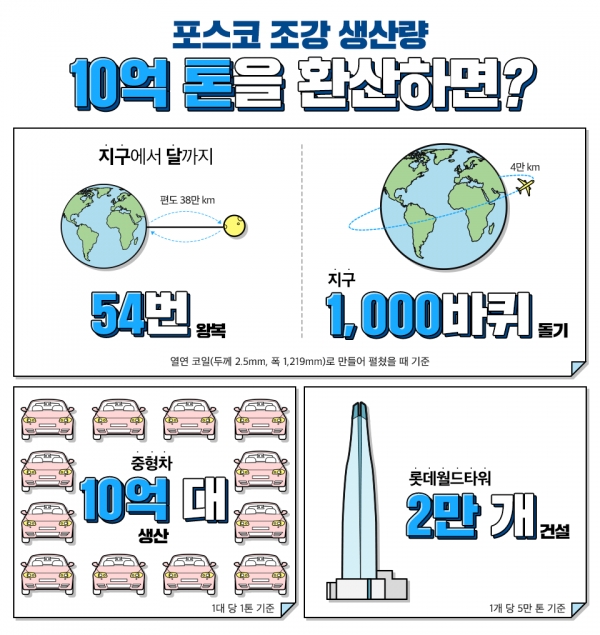

5일 포스코에 따르면, 지난 3일 누계 조강생산량 10억톤을 기록했다. 1973년 6월 9일 첫 쇳물을 생산한지 46년 만이다. 10억톤은 두께 2.5mm, 폭 1219mm의 열연코일을 기준으로 편도거리 38만km의 지구와 달을 54번 왕복할 수 있는 양이다. 둘레 4만km의 지구 1000바퀴를 감을 수 있고, 중형차 10만대를 생산할 수 있다. 현존하는 국내 최고층 롯데월드타워 2만개를 건설할 수 있다.

포스코의 조강생산 누적 1억톤 돌파는 1989년이었다. 첫 쇳물생산 후 16년여 만이었는데 점차 고로를 늘리고 생산효율성이 높아지면서 그 속도가 점차 빨라졌다. 이후 △2억톤 1994년 △3억톤 1998년 △4억톤 2002년 △5억톤 2005년 △6억톤 2008년 △7억톤 2011년 △8억톤 2014년 △9억톤 2017년 등을 기록했다. 특히 9억톤에서 10억톤을 달성하는 데는 불과 2년 만에 걸리지 않았다.

사실 포스코 설립은 순탄치 않았던 것이 사실이다. 전쟁 후 폐허가 돼 불모지나 다름없던 땅에서 제철소를 건립한다는 것 자체가 회의적이었다. 해외는 물론이고 국내의 숱한 기업·기관들이 부정적인 전망을 내놨으며, 세계은행은 “채산성이 없다”고 단언했다. 설립을 위한 차관을 들여오는 것부터가 고난의 연속이었다.

포항제철소 설립이 추진되던 1960년대 중반 우리나라의 1인당 국민소득은 100달러 미만이었다. 건설을 위한 주식공모에서도 목표액 33억원의 0.4%인 1300원만 모였다. “무리한 과시욕구”라며 일본의 비웃음을 사기도 했으나, 그럼에도 철강 자체생산은 필수적이었다. 산업화를 일구기 위해 필수불가결한 상황이었다.

최근 십 수 년 간 중국이 세계 최고의 철강수요국으로 부상한 맥락과 마찬가지였던 셈이다. 국제제철차관을 통해 건설자금을 조달하려 했으나, 선진 금융사들은 이를 외면했다. 결국 대일 청구권 자금의 전용을 통해 자금을 조달하고 일본 철강업계가 초기 제철기술을 제공했으며 신일본제철의 기술로 첫 고로가 완성됐다.

“실패 땐 영일만에 몸을 던져야 한다”고 외친 박태준 포스코 명예회장의 지휘 아래 당초 목표보다 1년 빠르게 첫 쇳물을 생산할 수 있었다. 실패를 단언했던 이들을 무색하게 포스코는 성장했다. 오늘날 글로벌 철강 전문 분석기관 WSD로부터 ‘세계에서 가장 영향력 있는 철강사’에 10년 연속 꼽혔으며 지난 7월에는 세계경제포럼(WEF)로부터 세계 제조업의 미래를 선도할 ‘등대공장’으로도 선정됐다.

끊임없는 담금질을 통해 양질의 철강생산을 꾀하게 된 포스코의 철강은 각종 기술력이 더해져 기념비적인 건축물들의 토대가 됐다. 롯데월드타워를 비롯해 인천국제공항, 인천대교 및 국내외에서 제작되는 각종 완성차, 교량, 선박 등에 포스코의 철강재가 사용되고 있다.

포스코 측은 이번 누계 10억톤 달성과 관련해 “철강업계 공급과잉이 심화되는 환경에서 이룬 성과라 더욱 의미 깊다”고 말했다.