'개발만이 능사는 아니야 vs 보존가치 낮은 그린벨트 해제에 주거환경 개선해야'

정부와 서울시가 공급확대 정책을 두고 서로 다른 입장을 보이고 있는 가운데 전문가들 또한 다양한 전망을 내놓고 있다. 각종 기반시설이 위치한 도심 내 유휴부지를 활용해 집값을 잡아야 한다는 분석이 지배적이었지만 가시적인 주택공급 효과를 내기 위해선 서울권의 일부 개발제한구역(그린벨트)을 해제해야 한다는 목소리도 나와 정부가 어떤 움직임을 보일지 귀추가 주목된다.

◇전문가들 “도심 내 물량확보 가능하면 녹지 훼손 필요 없어”

오는 21일 발표될 정부의 공급 확대 방안을 앞두고 국토교통부와 서울시가 이견을 좁히지 못하고 있다. 서울시는 지난 18일 그린벨트 해제 대신 서울시내에 신규주택 약 6만가구를 공급할 수 있도록 도심 유휴지를 제공하겠다는 입장을 밝혔다.

시는 6만여가구 중 약 20%에 해당하는 1만5000여 가구를 유휴부지 개발을 통해 공급할 예정이다. 구로구 구로철도차량기지, 송파구 옛 성동구치소 부지, 서울역 북부역세권 등 20여 곳이 현재 후보지로 거론되고 있다.

나머지 4만7000여가구는 상업지역 내 주거비율 상향(기존80%→90%), 준주거지역 용적률 상향(기존400%→500%), 역세권 용도지역 변경 등을 통해 공급될 예정이다. 이 같은 시의 방침은 재개발 보다는 도시재생으로 서울의 주거환경을 바꿔놓겠다는 의도로 풀이된다.

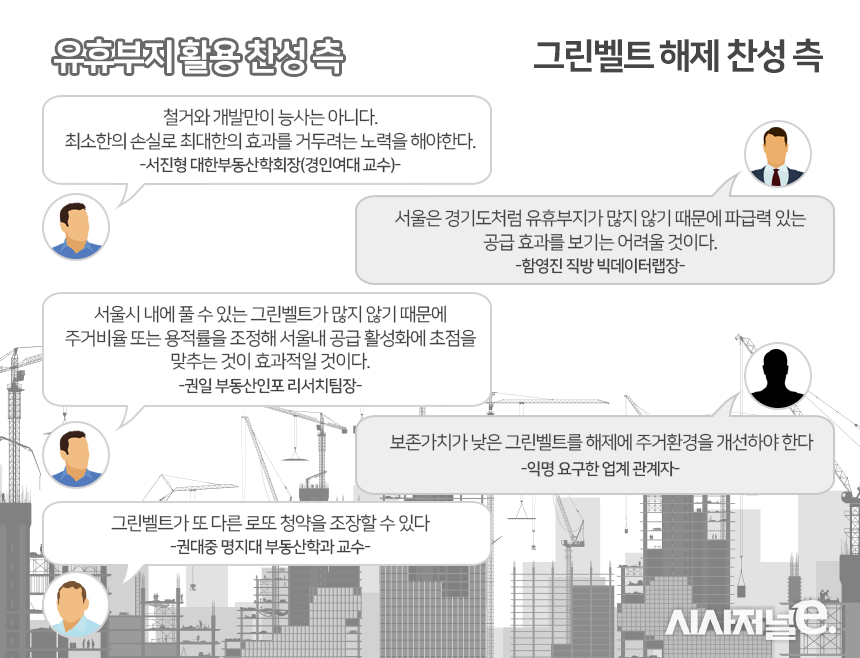

이에 부동산업계 전문가들은 도심 내 유휴부지를 활용해 주택 공급량을 늘릴 수 있다면 녹지를 굳이 훼손할 필요가 없다는 입장을 내비쳤다. 서진형 대한부동산학회장(경인여대 교수)은 “그린벨트는 미래 세대에게 남겨줘야 할 최후의 보루”라며 “도시의 무질서한 확산을 방지하는 측면에서 그린벨트를 보존해야 한다”고 설명했다.

그는 이어 “철거와 개발만이 능사는 아니다”며 ”최소한의 손실로 최대한의 효과를 거두려는 노력을 해야한다“고 부연했다.

권일 부동산인포 리서치팀장은 서울이나 서울 인접 지역에 주택을 공급하는 것이 중요하다고 전했다. 권 팀장은 “정부의 공급 정책이 전체 집값을 안정시킬지는 의문이지만 공급을 한다고 하면 서울시 내에 공급을 늘리는 것이 바람직하다”며 “서울시 내에 풀 수 있는 그린벨트가 많지 않기 때문에 그린벨트 해제로 서울 도심 내 주택을 공급하는 데 한계가 있다”고 말했다.

그러면서 “상업지역 주거비율 및 준주거지역 용적률을 조정해 서울내 공급 활성화에 초점을 맞추는 것이 효과적일 것”이라고 덧붙였다.

그린벨트가 또 다른 로또 청약을 조장할 수 있다는 지적도 제기됐다. 권대중 명지대 부동산학과 교수는 “과거 서울 강남 일대의 그린벨트를 풀고 지은 보금자리 아파트가 저렴한 금액에 공급돼 투기를 부채질 한 적 있다”며 “그린벨트 공급 계획이 발표되면 개발하는 곳에 이익이 있다고 판단해 주변 땅값과 집값이 오를 것”이라고 분석했다. 그는 이어 “투기 세력을 근절하기 위해서는 그린벨트 부지에 공공임대주택을 짓는 등 제도적 장치가 필요하다”고 강조했다.

◇주거비율·용적률 조정, 가시적인 공급효과 기대 못해

반면 국토부는 시장이 원하는 곳에 주택을 공급해 수요를 분산하는 데 초점을 맞추고 있다. 서울이나 서울 인접 지역에 대규모로 주택을 공급하기 위해선 그린벨트 해제가 필수적이라는 것이다. 현재 서울 지역 내 그린벨트는 서초구·강서구·노원구·은평구·강북구·도봉구 등이 지정돼 있는 것으로 알려졌다.

일부 전문가들은 보존가치가 낮은 그린벨트를 해제에 주거환경을 개선하야 한다고 주장했다. 익명을 요구한 한 업계 관계자는 “현재 국내 그린벨트 상당수가 녹지로서의 기능을 상실한 채 창고 등의 용지로 사용되는 곳이 많다”며 “환경을 무조건 보호해야 한다는 태도보다는 환경보존과 개발이 동시에 이루어질 수 있는 방안을 찾아야 한다”고 말했다.

유휴부지 활용이나 용적률 상향 등으로 체감되는 공급효과는 낮을 것이라는 분석도 나왔다. 함영진 직방 빅데이터랩장은 “서울은 경기도처럼 유휴부지가 많지 않기 때문에 파급력 있는 공급 효과를 보기는 어려울 것”이라며 “그린벨트를 풀어 대규모 공급을 하지 않는 이상 시장이 공급 증가에 따른 안정효과를 체감하기에는 무리가 있다”고 설명했다.